Cuando la música se convierte en revolución: hablemos de Jazz

Hablar de jazz es hablar de libertad, de resistencia, de revolución.

Hablar de jazz es hablar de revolución.

No solo de revolución musical, sino de revolución humana, cultural, social.

El jazz no nació en cátedras ni en conservatorios, ni en los salones elegantes de las élites blancas. Nació en la calle. Nació en la resistencia.

A finales del siglo XIX, en el profundo sur de los Estados Unidos, la abolición de la esclavitud había terminado con los grilletes físicos, pero no con el racismo, la pobreza ni la marginación. Los afroamericanos, apenas liberados, seguían siendo ciudadanos de segunda clase.

En medio de esa realidad asfixiante, la música se convirtió en un refugio, en un medio para expresar el dolor, la esperanza, el orgullo, la rabia contenida.

El jazz nació en los barrios negros de Nueva Orleans —aunque más tarde también en Memphis, Kansas City y Chicago—, como una mezcla irreverente de culturas.

Era la unión de los ritmos africanos heredados de los esclavos, los cantos espirituales de las iglesias bautistas, los lamentos del blues, la expresividad del ragtime, y los elementos melódicos y armónicos de la música europea.

Era un género mestizo, híbrido, inasible. Un sonido que no pedía permiso para existir.

Los músicos de jazz tocaban en clubes clandestinos o calles polvorientas. Tocaban para la comunidad negra, para los inmigrantes, para los olvidados por la historia oficial.

Cada improvisación era un acto de resistencia cultural. Una forma de afirmar que la creatividad, la libertad, la humanidad, no podían ser sofocadas por las estructuras de poder.

En las trompetas, en los pianos, en los contrabajos, resonaba una historia no contada: la historia de quienes habían sido deshumanizados y que ahora recuperaban su voz.

Revolución cultural en cada nota

Con el tiempo, el jazz cruzó fronteras. Del barrio marginal al club de moda. De la esquina callejera a las grandes salas de conciertos. De Nueva Orleans a Nueva York. De Estados Unidos a Europa.

Durante las décadas de 1920 y 1930, el jazz llegó a la radio, a los teatros, a las películas. Sonaba en París, en Berlín, en Londres.

Se convirtió en un lenguaje común para los artistas, los intelectuales, los inconformistas.

Pero su esencia no cambió: seguía siendo la música de los que no tenían voz. La música de la libertad.

En plena era de la segregación racial en Estados Unidos, cuando los derechos civiles eran sistemáticamente negados a la población negra, ver a músicos negros liderando orquestas, imponiendo estilos, innovando, era un acto de desafío abierto al sistema.

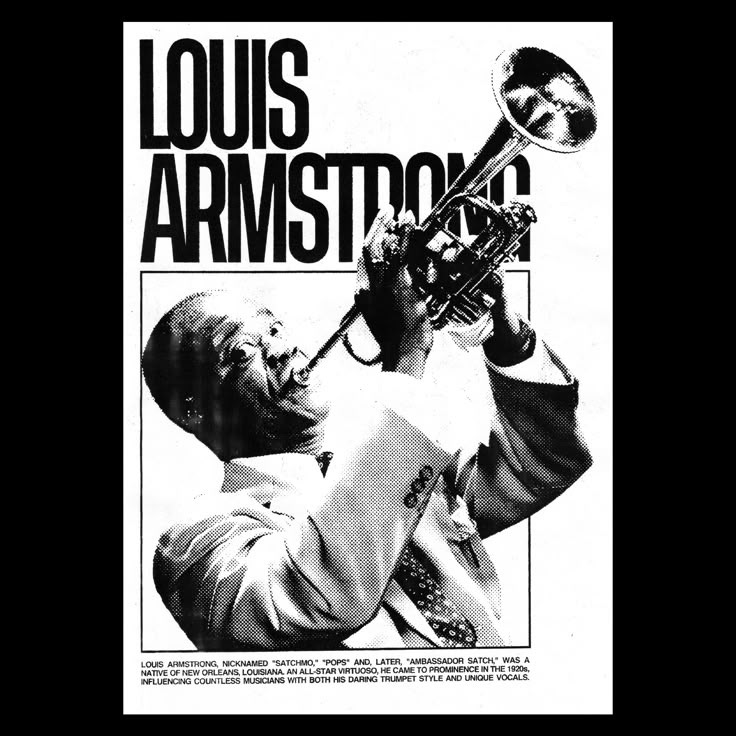

Louis Armstrong revolucionó la trompeta y la voz. Duke Ellington elevó el jazz a la categoría de arte mayor. Billie Holiday cantaba con una carga emocional que atravesaba el alma.

Charlie Parker y Dizzy Gillespie rompieron todos los esquemas con el bebop, mientras John Coltrane exploraba los límites de la espiritualidad y la técnica.

Cada uno de ellos no solo era un artista excepcional, sino también un símbolo.

Un recordatorio de que la creatividad es un arma poderosa contra la opresión.

El jazz, además, traspasó la barrera de la música.

Cambió los códigos sociales: la forma de bailar, de vestir, de hablar. Alimentó la contracultura, inspiró a escritores como Jack Kerouac y Allen Ginsberg, a pintores, a cineastas.

En muchos sentidos, el jazz fue la banda sonora de un siglo convulso.

Acompañó la lucha por los derechos civiles, la resistencia cultural frente a la guerra de Vietnam, los movimientos feministas, las revueltas estudiantiles.

Cuando Billie Holiday interpretaba “Strange Fruit”, denunciando los linchamientos en el sur profundo, no era solo una canción: era una declaración política.

El jazz se convirtió en voz de protesta, en un eco de los anhelos de libertad que recorrían el mundo.

El lenguaje de la libertad

El jazz no es solo un género musical; es una manera de entender la vida.

Es un símbolo de libertad creativa.

Porque el jazz es tanto técnica como improvisación. Rigor como fluidez. Tradición como ruptura.

Es la prueba de que la libertad no está reñida con el respeto por la forma; que la creatividad necesita tanto de la raíz como del riesgo.

Que se puede fluir y crear sin perder la precisión ni el respeto por el arte.

Un concierto de jazz es, en esencia, una conversación abierta. Cada músico escucha, responde, interviene.

No se trata de ejecutar una partitura fija, sino de crear en el momento.

De aceptar el error y transformarlo en una oportunidad.

Por eso el jazz nos enseña algo que va más allá de la música: nos enseña a pensar en tiempo real, a improvisar con elegancia, a tolerar la incertidumbre.

En un mundo obsesionado con la perfección, con los planes cerrados y los resultados medibles, esa lección es profundamente revolucionaria.

Cada solo de saxofón, cada walking bass, cada riff improvisado es un acto de valentía.

Una afirmación de que la libertad y la disciplina no son opuestas, sino complementarias.

El jazz, en su esencia, nos muestra que la verdadera creatividad no teme al error.

Y eso es, quizás, su mayor enseñanza.

Un idioma que atraviesa el tiempo

Hoy en día, algunos dicen que “el jazz ya no está de moda”. Que es cosa del pasado.

Nada más equivocado.

El jazz está en todas partes. No como una tendencia pasajera, sino como una raíz profunda de la música moderna.

Está en el hip hop, en el R&B, en el soul, en el pop experimental, en la electrónica más avanzada.

Está en los samples que se repiten, en los beats sincopados, en la cadencia de las voces.

El jazz enseñó a la música contemporánea a arriesgar, a romper las estructuras rígidas, a buscar nuevas formas.

Sin el jazz, no habría existido el hip hop tal como lo conocemos.

Ni el neo soul, ni el house, ni buena parte del pop moderno.

Cada vez que un músico samplea un viejo vinilo de jazz, cada vez que un beatmaker construye un ritmo con swing, el espíritu del jazz sigue vivo.

Y no solo en la música: en el arte, en la literatura, en el cine, el jazz ha dejado una huella imborrable.

En el ritmo de una película de Damien Chazelle, en la cadencia de un poema beat, en la fluidez de un cuadro abstracto.

Porque, al final, la música —y el jazz en particular— es mucho más que entretenimiento.

Es un idioma. Un idioma universal.

Uno que nos mueve, nos conmueve, nos atraviesa.

Uno con el que podemos llegar muy lejos.

Yo sí creo que la música puede cambiar el mundo.

No de un día para otro. No con un decreto ni con una moda.

Pero sí como una semilla.

Como un ritmo que resuena en lo profundo de las personas.

Que inspira. Que despierta.

El jazz es —y seguirá siendo— una de las voces más libres, más poderosas, más revolucionarias de ese idioma que es la música.

Podría escribir mil veces más sobre el jazz y aún sentir que me quedo corta. Hay músicas que son así, infinitas. Pero por ahora, me basta con haber podido compartir un poco de lo que me inspira. Por eso escribo, para compartir aunque sea un poco de esa admiración que me despierta esta música, su historia y lo que representa.

Y si después de leer te entran ganas de escuchar, te recomiendo empezar con algo que a mí siempre me toca el alma : "In a Sentimental Mood" — Duke Ellington & John Coltrane.

Gracias por leer.

Nos leemos pronto,

Isa.

Me ha encantado leer esta entrada. El jazz siempre me ha llamado mucho la atención, como si algo me empujará a él, pero por x o por y nunca acababa metiéndome de lleno en su historia y su esencia. Pero después de leer tu profunda admiración hacia él, no sólo he aprendido, sino que siento ahora más viva esa chispa de la que tú hablas, que la música puede despertar en nosotros. Gracias <3

Magnífico texto. Amo el Jazz y el Blues, siento qué son de los géneros más hermosos y poderosos, además de como se relaciona con la resiliencia negra me parece tan preciosa